气化铁路。大多数火车靠电力驱动,行驶时不排放废气,几乎没有污染。动车组上全部安装了真空式集便装置,实现了污物、污水集中收集和垃圾零排放。一列动车组一次至少可运载600多名旅客,相当于10多辆大巴车的运量,跑一趟就相当于减少10多辆大巴车的废气排放。铁路实施新的列车运行图后,每天仅开行动车组就达1550多对,相当于全国每天少开3.1万多辆大巴车,节能减排效果巨大。

从这些数字不难看出,铁路在节能减排方面具有无可比拟的先天优势,堪称社会发展的 “绿色通道”。

正因如此,在 “既要青山绿水,也要金山银山”的当下,一度被视为夕阳产业的铁路,成为推动经济发展、建设美丽中国的生态先锋。放眼大江南北,铁路建设遍地开花。而当一条条铁路在地平线上快速延伸时,它们也共同展现着自身的另一个优势——以桥代路。只不过,与此相关的故事各不相同。

在中国东部,京沪高铁贯穿北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海7省市,连接的环渤海和长三角两大经济区不仅是我国经济发展最活跃和最具潜力的地区,也是土质较好、用地紧张的地区。

开工前,铁路建设施工部门深刻认识到“合理利用土地和保护耕地”的重要意义。他们避良田、让沃土,先后几次修改设计,将桥梁长度设计到全线的80%以上,仅以桥代路一项措施就节约用地3万多亩。

美丽寂寥的青藏高原,是世界上人烟最为稀少的地区之一,却是藏羚羊等野生动物的天堂。为了让青藏铁路不打扰野生动物的生活,铁路建设者庄严承诺: “在青藏高原的许多自然生态保护区,野生动物是主人,我们青藏铁路只是客人。我们借道而过,不能打扰主人。”

为了兑现诺言,铁道勘察人员挨个拜访相关的主管、科研部门,一步步摸清藏羚羊等野生动物的性格脾气、行为习惯,一次次修改线路走向,一番番增设野生动物通道。在可可西里,楚玛尔河和清水河上建起的两座铁路大桥总长超过15公里,为藏羚羊等野生动物留下了充足的生命通道。

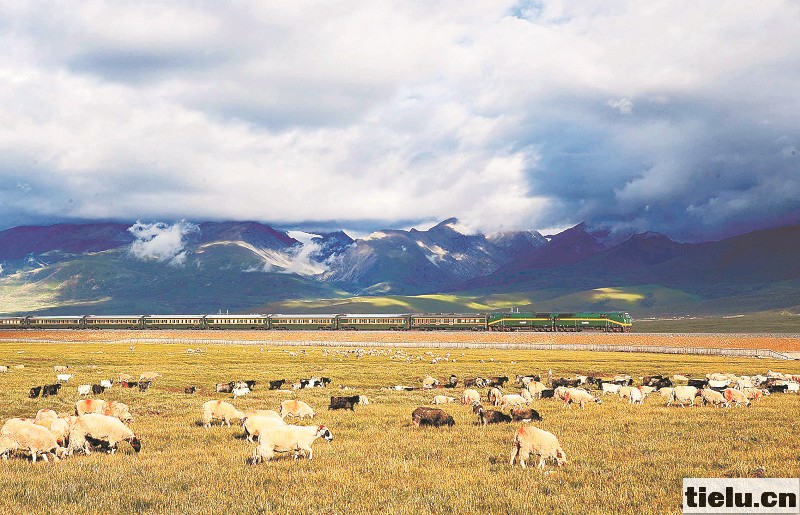

于是,每当夏季来临,这样的画面总是被摄影家定格:阳光映照着雪域高原,火车悄然驶进草原深处,藏羚羊和牧民饲养的羊群在铁路两边或埋头吃草,或抬头凝望,或悠闲地从铁路桥孔中穿过……

数年过去了,当年的建设者早已离开青藏高原。他们将青藏铁路的环保经验带到了其他铁路建设工地,但是他们对这片净土的热爱,连同这幅铁路与自然和谐相处的画面,永久地留了下来。

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。