<p>力机车速度又快载货量又高,可在那时,每当我坐在司机的位置上向外眺望,会真正感受到 ‘大动脉’这个词的确实含义。”张瑞江的话,让我们仿佛看到彼时的情景——夕阳落下,火车喷着浓烟,铿锵而来,不时还伴着风笛声。</p><p>

<b>收藏票据图个乐儿

</b>“我很喜欢集邮,可是最初大家都没多少钱。那时候,我一个月的奖金和工资加起来才110多元,除去生活用度,哪还有钱买新邮票,更何况那时我的工作非常忙,所以只能用很少的钱、抽时间集那些用过的邮票。”张瑞江告诉我们。

收藏起步的那一段时期,张瑞江也跟过风,像是不同版的人民币、纪念邮票等等。 “等经济收入好些,能周转开的时候,我每年都会攒钱买160元的纪念邮票集,结果这集子因为上市量大,总是打折,你160元买的,过些日子就会看到市场上有人120、130元的往外出,索性我就放弃这类收藏了。”

虽然当时的张瑞江在收藏上是个“新手”,但却比别人多了个 “心眼”,他关注到了别人都未涉足过的彩票。 “最开始没人收集这个,我最初也是图个好玩。我的工作性质正好是跑车,无论是福利彩票还是体育彩票,每到一个地方我就买上几张。”张瑞江说。

由于那时很多人并不以为这样廉价的彩票是收藏品,往往被人随手弃之,张瑞江很快便以平均每张两三角钱的价格收集齐了很多地方的彩票。当人们的目光渐渐聚焦到收藏彩票的时候,张瑞江已经收集了相当多不同种类的彩票珍品和孤品。

有了收集彩票的经验,张瑞江对各种票据也留意起来。股票、债券、国库券、钱币等,都成为他关注的对象。他也不像当时 “傻呆呆”地只买单张票据,而是会选择一些品相较好、具有收藏价值的票据留存多份作为备版。

</p><p><b>享受收藏欲罢不能

</b>相较于藏品的升值潜力而言,张瑞江更注重的是每一张票据背后的文化与风情。

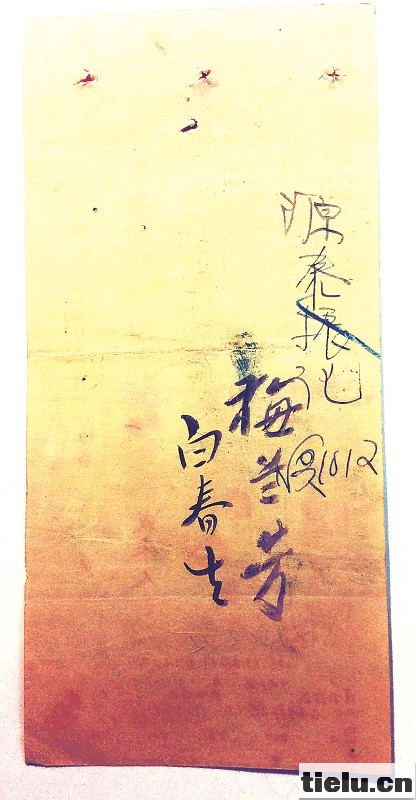

“为了可以更好的鉴别、了解票据,我每天回家都要熬夜看相关的书籍充实自己。就拿刚刚那张梅兰芳签名的支票来说吧,”张瑞江指着支票的背面对我们说, “你看这张支票的上面,有 ‘梅兰芳’的签名。”说着,张瑞生又把支票翻了过来, “再看看正面,有银行、时间、票据号等等。为了甄别这张支票的真伪,我需要更深入的了解梅兰芳先生的历史。”张瑞江指了指身后一大摞书籍,“这些都是我购买的有关梅兰芳先生的图书。当时梅兰芳是著名的爱国人士,正蓄须罢演。票据的魅力就在这里,它让你不断地学习与研究。”

看着面前侃侃而谈、心思缜密的老人,我们无论如何也不能把他此刻的形象和那个称自己是 “粗人”的张瑞江联系起来。 “是对于收藏的热爱激励了我,让我享受收藏,欲罢不能。”张瑞江诚恳地说, “每一张票据都是 ‘硬’历史,是历史一种不可磨灭的佐证。”</p><p>

<b>一生与铁路结缘

</b>“我这一生都和铁路联系在一起,对于铁路的热爱是我一生的追求。”说到铁路票据的收藏,张瑞江坦言 “相对于其他票据,收藏铁路票据还是有一定的难度”。

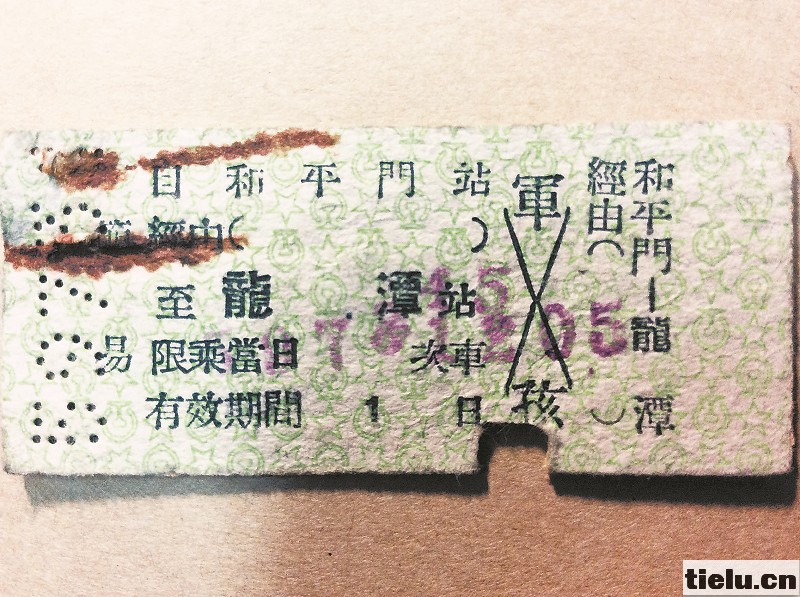

张瑞江说: “尤其是站台票、硬纸板票的收藏难度大。就拿站台票来说,它本身很便宜,使用后大部分人会将之丢弃,只有少数的爱好者会把它留存下来,加之铁路对于这些票据的回收销毁有着严格的规定,它们中的大部分都已经不存在了。”但是对铁路情有独钟的张瑞江仍是克服了种种困难、想方设法收集到了很多站台票和硬纸板票。

“哪些站台票的收藏价值比较高呢?”面对记者的提问,张瑞江说起了站台票的历史, “上世纪80年代,北京站率先进行了站台票的改革,使用了试行站台票。这套站台票共五张,设计精美,又极具中国风,上市量本身就很少,存世量就更少了。”除了这套站台票,张瑞江又说起了不同种类的站台票, “那时各个地区都在试行站台票,每个铁路局都各具特色,像有的铁路局印制了全套各种类型的机车头,看得我热血沸腾,勾起了我旧时的回忆。”

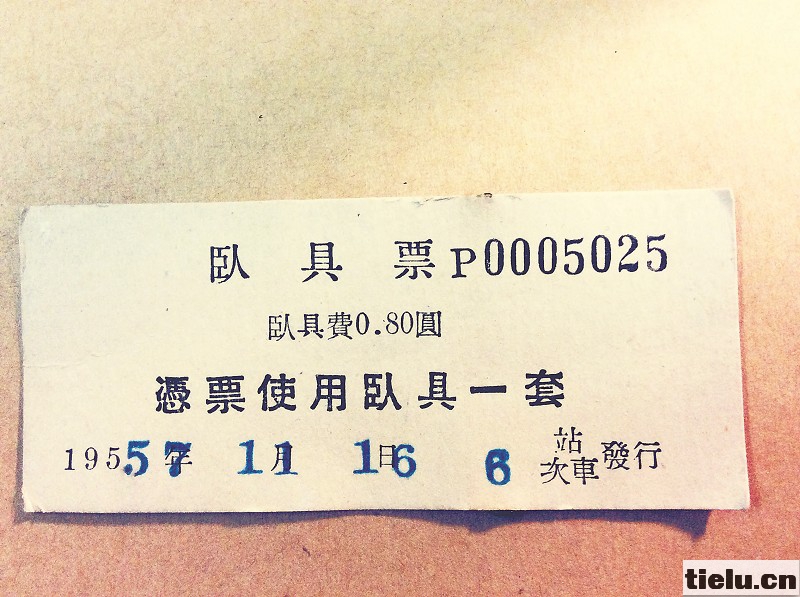

“我在铁路干了42年,别看这些不起眼的票子,里面却藏着很多故事。”张瑞江拿出一张小小的泛黄票据,上面印着 “卧具票”三个字, “你看这张简简单单的票据,就说明了一段尘封的铁路历史。当年的硬卧并不提供卧具,需要自己花钱购买。”

“硬纸板票的历史由来已久,所以这种票有很大的收藏价值。”张瑞江总结道。</p><p>

<b>富有的穷光蛋</b>

如今张瑞江的藏品门类已逾7万余种,数量达几十万张。张瑞江笑着说:“收藏家都是富有的穷光蛋。即便他们的藏品具有很高的价值,但爱之心切,宁愿日子苦一点,也不愿意轻易出售。”

“那在收集这些票据的时候应该注意些什么呢?”作为资深的票据鉴定者,张瑞江给出了建议, “从收藏价值上来说有三点最为重要:一是存世量,存世越少的票据越有收藏的价值;二是品相,好的品相对于藏品的保存和升值都有很大的影响;三是发行公司的影响力。”

而对于铁路票据的收藏,张瑞江特别指出: “站台票属于新兴的收藏品,现阶段伪造较少,硬纸板票更是由于需要机器一次性压制成型,制造难度大,所以更容易的辨别真伪。”

采访结束了,暖阳照着玻璃窗棱,走出小屋,门内的张瑞江又坐在书桌前戴着老花镜、拿着放大镜忙碌着,亦如我们初见时的那样;门外的我们,却开始学会用另一种维度看待铁路看待那些不起眼的票据了。

</p>

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。