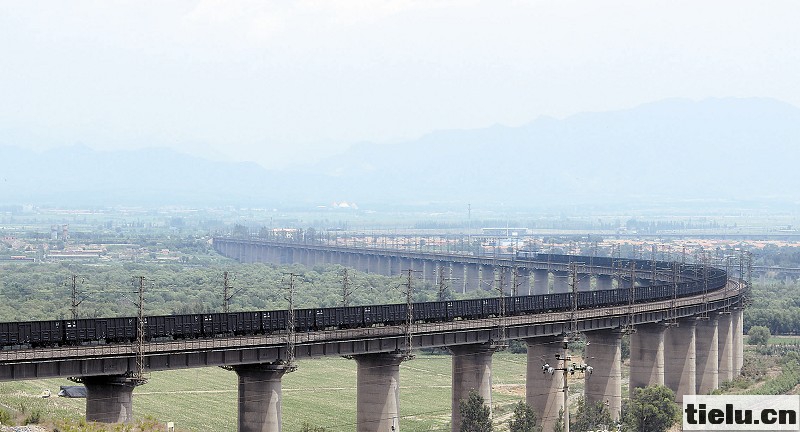

图一:首列C80E型通用铁路货车行驶在大秦铁路上。 张钦 摄

图二:京广线捞刀河站道岔为既有线27吨轴重通用铁路货车实车试验工点之一。 苏永华 摄

回顾中国铁路重载运输的发展,我们欣喜地看到,在短短几年时间里,中国铁路创造了重载运输基础系统的诸多成果:依托重载技术的自主创新,中国建成了具有世界先进水平的亚洲规模第一大编组站;依托重载技术的自主创新,大秦铁路创造了年运量最高的世界纪录;依托重载技术的自主创新,中国以占世界铁路6%的运营里程,完成了世界铁路25%的工作量,运输效率居世界第一。

这一切告诉我们,中国逐步搭建起了可靠的运输系统集成平台。

<b>强健线桥大通道

</b>重载技术是国际上公认的铁路运输尖端技术之一,代表着铁路货物运输领域的先进生产力。重载运输对铁道线路有何特殊要求呢?

由于重载运输列车重量往往在8000吨以上,按目前每节车辆载重80吨计算,大约需要100多节,连接起来长度有1000米以上。因此,停靠重载列车的车站站线有效长度基本要达1050米,最好有1700米。另外,重载列车货物拉得多,爬坡自然困难,因此对线路的最大坡度有一定限制。由于重载列车载重量大,一般轨道无法承载,必须铺设每米重60千克以上的高强度钢轨,并配套同等强度的其他轨道构件。在有条件的线路地段,重载铁路要尽可能地铺设全断面淬火钢轨无缝线路,采用弹性扣件、硬质碎石道床、钢筋混凝土轨枕以及强化结构较弱的路桥设备等。

伴随着重载技术的发展,为满足重载铁路运输大运量、高密度、快速度的运输需求,建设先进可靠的铁道线路始终是中国铁路人孜孜以求的探索目标。

1984年11月,改造既有线并在大同至秦皇岛间进行了双机牵引7400吨的重载组合列车试验。

20世纪80年代中期至90年代初,分3期修建了第一条双线电气化重载运输专线——大秦铁路,开行了第一列由两台韶山3型电力机车牵引120辆煤车、全长1630米、重10404吨的重载列车。

从1992年起,京沪、京广、京哈三大繁忙干线相继开行了5000吨级重载混编列车。

2006年3月28日,大秦铁路正式开行2万吨重载组合列车,使我国铁路重载运输技术跨入世界先进行列。

2007年4月18日,全国铁路第六次大面积提速。随后,京沪、京广、京哈等繁忙提速干线将重载列车牵引吨数由5000吨提升到了5500吨至5800吨,进一步提高了运输能力。

目前,我国铁路营业里程已超过10万公里,其中客货共线和货运铁路共有桥隧涵约28万余座,为保证重载运输发挥了重要作用。其中,全长653公里的大秦铁路,堪称符合中国铁路重载运输新时代发展要求的典范。

大秦铁路集纳了钢铁冶金、机械加工、机车车辆装备制造、电子技术、自动化控制技术、电力牵引技术等多学科的先进技术成果,成为展现我国技术经济综合实力的大舞台。

为实现重载运输运营目标、提高轨道结构强度,适应提高轴重和运量的需要,大秦铁路重车线目前已全线铺设跨区间无缝线路标准轨。重车正线道岔为12号AT可弯藏尖式尖轨、高锰钢固定式铸造辙叉、分开式护轨结构的可动心轨无缝道岔,使线路各项指标全面达到国际重载运输要求。

为满足重载列车的运营要求,建设者强化了大秦铁路部分桥涵结构。同时,针对60%的线路是山区铁路的实际情况,他们依靠先进的科研技术手段,发展系统网络通信传输,减少了列车运行中产生的纵向冲动,缩短了空气制动的排风、充风时间,减少了列车在长大坡道上运行使用空气制动的次数。

大秦铁路的示范效应,使中国铁路重载化、网络化的发展进程加快。

随后,大秦模式逐渐辐射到全国多条铁路,大秦奇迹已演绎出色彩纷呈的多个版本。

侯月线——通过不断优化运输组织,提高牵引操纵水平,完善线路基础条件,实现了5000吨、5500吨重载列车系列化,年运量由设计能力5000万吨攀升至1.93亿吨。

京包线——结合自身长大坡道特点,大力发展万吨重载运输,成为大秦铁路运输西移战略的一颗耀眼新星。

迁曹线——作为支撑大秦铁路增量的重要疏运通道,运营4年,运量年均增长2000万吨。

胶济线——配备和谐型大功率重载机车,运输能力快速扩充,货物年发送量从5224万吨陡增至1.57亿吨。

通霍线——单线铁路,自然环境恶劣。2007年11月21日,2万吨重载组合列车在这里闪亮登场,从设计运量600万吨到2009年实现运量6233万吨,通霍线成为重载运输的一匹 “黑马”。

滨洲线——2006年,滨洲线成功开行重载组合列车,年运量突破5000万吨。

宝成线——线路以20‰至30‰的坡度迂回穿行,通过运用世界先进的新技术、新材料、新设备,使铁路线路得以优化,运输能力提升了20.5%。

在大秦铁路之后,塞北高原、渤海海滨、中原腹地、北国边陲,重载铁路不断延伸,风采迷人。

2013年7月,中国铁路再次发力,27吨轴重重载货车在京广线古培塘至新开铺上行方向进行了 “既有线27吨轴重货车(混编)适应性试验”,获取了轨道、桥涵、路基等基础设施强度、刚度及动力性能指标,为进一步完善我国重载运输发展体系、赶超世界先进重载技术水平,添上了浓墨重彩的一笔。

试验表明,既有轨道、桥涵结构基本满足开行27吨轴重列车的要求。

一条条铁道线路,一座座铁路桥涵,承载着中国铁路人对重载技术的使命担当,承载着中国铁路人对国家利益的执着坚守,承载着中国铁路人对中华民族伟大复兴、实现 “中国梦”的炽热情怀。

<b>现代化的 “列车工厂”

</b>铁路编组站通常设置在铁路网络的节点上,是铁路枢纽的核心,是货车车流集散和货车编解的基地,素有 “列车工厂”之称。

为提高调车作业效率,编组站一般设有驼峰,利用其解体并重新编组货物列车。驼峰是编组站的主要特征和地标。编组站驼峰,因其纵断面形似骆驼的驼峰而得名。具体而言,它是地面上修筑的犹如骆驼驼峰形状的土丘,设计有适当的坡度,是利用车辆的重力和驼峰的坡度所产生的位能辅以机车推力的动能来重新编组列车的一种调车设备。

据统计,货车从装车到卸车,平均要进行5次至6次调车作业,其中在编组站驼峰作业停留的时间占30%以上。因此,提高货车载重量和提高驼峰自动化水平,加速编组站的现代化建设,对提高铁路运输效率和缩短车辆周转时间有重大意义。

中国铁路编组站从20世纪50年代后期开始,历经3次飞跃,助推了中国铁路运输的快速发展。

1958年,以丰台编组站建成中国第一个简易驼峰为起点,两年多时间,全国相继修建起150多处简易驼峰,中国铁路由平面调车转入驼峰调车,减轻了劳动强度,提高了劳动效率。这是编组站驼峰调车作业技术发展的第一次飞跃。

1960年,苏家屯编组站建成中国第一个机械化驼峰,成功地使用了车辆减速器,大大减轻了制动员的劳动强度,可提高效率30%至50%。这是编组站驼峰的第二次飞跃。

1978年至1985年,半自动和自动化调速技术迅速发展起来。这是编组站驼峰的第三次飞跃。在编组站调车作业自动化的研究中,中国铁路自主首创了减速器——减速顶点连式调速方式,为编组站现代化建设探索出一条新的路子。

追随前进的步伐,我们总能发现创新求变的闪光点,感受催人奋进的力量。

1989年,郑州北站上行场建成驼峰作业过程自动控制系统,成为中国第一个调车作业综合自动化的编组站。

近年来,铁路以 “前瞻性、功能性、先进性、系统性、经济性”为设计指导思想,成功研制了编组站综合自动化系统CIPS、SAM,以此新建、改造了多个编组站。它们代表了中国铁路编组站综合自动化系统的先进水平。

2006年,新建成都北双向纵列式三级六场编组站,运用编组站综合自动化系统CIPS,使车站作业实现了 “管控一体化”的信息化、自动化。

2008年,新丰镇编组站改建成双向纵列式三级七场编组站,运用编组站综合自动化系统SAM,使车站作业实现了管控结合的信息化、自动化。

2009年5月,经过3年紧张施工,具有世界先进水平的亚洲规模第一大编组站——武汉北编组站正式通车运营。武汉北编组站集多推双溜自动化驼峰、点连式调速系统、编组站综合自动化系统等国际先进技术于一身,堪称一座现代化的 “列车工厂”。

就是在这样的 “列车工厂”中,一列列南来北往的货物列车被有序地解体、编组,通过大型计算机这只 “无形的手”来回调度,实现了车站作业的全过程控制自动化。

一列列货车满载运输物资,驰骋在纵横交错的轨道上,寄托着新希望,织就了中国铁路运输 “沟通南北,承启东西”的锦绣画卷。

现代化的铁路运输服务需要完善的计算机控制指挥系统,也需要先进的基础设备。车辆减速器便是其中之一。

众所周知,编组站驼峰的核心调速设备是车辆减速器。为了适应重载运输的发展需要,2012年11月,在沈阳铁路局苏家屯上行编组站首次实验安装使用了新型适用于每米60公斤基本轨的加强型车辆减速器。与其说这是一种探索,不如说这是中国铁路人对未来铁路运输技术的执着追求。

一路探索,一路拼搏。中国铁路重载运输基础设备的发展步伐在上下求索中更加坚定、有力。

2013年6月,中国铁路总公司正式立项 “27吨轴重货车编组站驼峰溜放综合试验”课题。从2013年10月到12月底,中国铁道科学研究院牵头,和沈阳铁路局、北京铁路局一起成立了上百人的专家测试组。在冰天雪地里,专家测试组成员克服重重困难,完成了试验测试工作。

来自各铁路货车设计制造企业提供的敞车、棚车、平车、罐车和漏斗车等5大类17种型号的重载车辆,先后在苏家屯、四平、锦州、丰台西、唐山东等站5处驼峰进行严密的试验,涵盖了典型的站场规模、调速制式、控制系统和技术设备的站场,先后测试了27吨轴重货车驼峰溜放阻力及溜放特性参数;系统评估了驼峰既有技术设备和速度控制系统对27吨轴重货车的适应性、调速设备的安全性;实际评估了驼峰车辆减速器对27吨轴重货车的适应性和控制的可靠性;确定了驼峰调车场适应27吨轴重货车安全连挂和防溜作业安全需要的技改措施以及驼峰溜放速度控制系统适应27吨轴重货车溜放安全应进行的调整,为建立与完善我国重载货车驼峰设计、调速设备研发、调速系统改进等提供了核心参数及技术支撑,为我国重载货车的安全平稳运营奠定了基础。

撰稿:王晓军、罗宗伟、李丽娜、王海玲

提供资料:屠志平、苏永华、王宝磊、周建辉、杨学东、高利昌、张四梅、凌莎、耿波

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。