北京的冬来得猝不及防,风刮在脸上像细沙碾过,尤其凌晨下班的路,裹紧衣服也挡不住那股钻骨的凉。推开宿舍门,此起彼伏的呼噜声在几个平方的空间里盘旋,倒给些许清冷深夜增添了几分人气。宿舍里住了三个人:新来的我,司机牛哥,还有一位是老祝,项目上的人都叫他祝师傅。

祝师傅是工地上的老资历,三十五个春秋的风霜都刻进了眼角的皱纹里,再过几年,就要正式退休了。我对他印象最深,也最是亲近——今年刚报到时,第一个接触的便是他。刚推开门,就见他坐在桌前,就着窗户外的光翻着一本厚厚的账本,指尖在密密麻麻的数字上轻轻划过,神情专注得让人不忍打扰。"嘿,你是新来的小伙子?"他率先抬起头,眼里带着温和的笑意,"看着真年轻,刚从大学毕业?哪个部门的呀?"一连串问题问得恳切,我竟一时不知先答哪句。

等我收拾好行李与床铺,他随手递过来一根烟,语气随意:"小伙子,会抽烟不?"我摇摇头,他笑着点点头,重复道:"不会好,不会好埃"初来乍到的我在他的身上感觉到了几份温暖。

老祝是物资部的老师傅,项目上的人干活都需要找他领物料,外面的新物料进来要找他办进场,他掌管着物料厂的钥匙,是项目物料厂的负责人。他的电话铃声总是开得很大,一天24个小时,忙的时候十分钟一个电话,隔三差五就有人敲宿舍门找他。我曾问他:"祝师傅,您就不觉得烦吗?连睡觉都被吵醒。"他正翻着一摞数不清的物料本,头也没抬:"咱们干物资的,守着项目的物料家底,这就是咱的活儿。我干了35年,忙的时候一天就只能睡一两个小时,早习惯了。"项目上忙的时候,每每深夜里手机铃声骤然响起,老祝摸黑戴上安全帽就出门,等我清晨睁眼,他的床铺依旧空空荡荡。

直到天光大亮,我才见他拖着脚步回来,安全帽歪扣在头上,眼窝泛着青黑,工装外套上沾着白灰和水泥渍,手里还攥着一张皱巴巴的物料单,上面用签字笔标注着几处补充的记号。他把单子往桌上一放,倒头就睡,呼噜声很快混进牛哥的鼾声里,成了宿舍里最踏实的背景音。

老祝的记性是真的不好,常常刚放下的茶杯转头就找不着,忘了自己上个月刚领过劳保手套,甚至记不清孩子生日。但只要聊起物料厂的东西,他却像装了本活账本。有次同时干活少了一根螺栓,翻遍物料厂都没找着,急得团团转。老祝眯着眼想了想,抬手往物料厂角落一指:"最里面那个蓝色的锯轨机木箱子,它左边的那个箱子,跟钢轨扣件混一块儿了,一共剩八根,你去数数。"同事跑去一看,果然分毫不差。我凑过去问他怎么记得这么清楚,他笑了笑,指着自己的脑袋:"这里装的都是这些铁疙瘩的位置,干了一辈子,它们就跟我老伙计似的。"

聊起家里的事时,老祝总是沉默半晌,指尖在膝盖上反复摩挲,眼里藏着化不开的亏欠。他说自己常年守在工地,家里的事全靠老婆一人撑着,人情世故、孩子上学、老人看病,他从没搭过手。大儿子考上研究生那年,他正在外地赶项目,连个祝贺的电话都只匆匆说了两句;老二高考填志愿,他对着电话那头的学校名字,连具体专业都问不明白。"俩孩子有出息,都是他妈教得好,我这个当爹的,啥忙都没帮上。"他说这话时,声音低得像被北风刮散,拿起发黄的玻璃杯喝了口水,杯沿在嘴角压出一道印子。

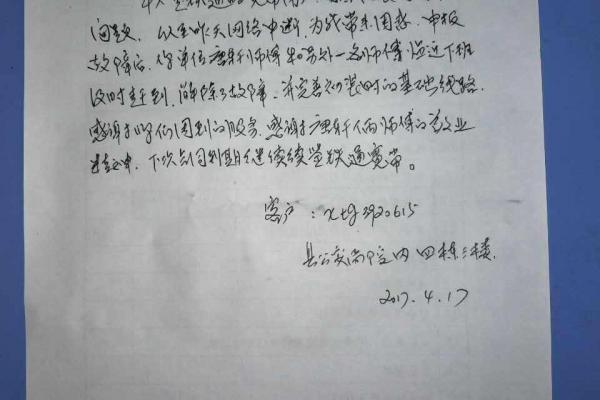

前不久大儿子结婚,老祝提前半个月就开始忙活,一遍遍跟物资部的同事交接工作。他把物料厂的布局画成一张详细的图纸,哪片区域放钢筋、哪排货架摆扣件,甚至连备用的电线电缆藏在哪个箱子里,都用红笔标得清清楚楚。他还拉着接手的年轻同事走了三遍物料厂,每到一处就反复叮嘱:"这批水泥是刚到的,得防潮,每天都要去看看篷布有没有破;那边的钢管卡扣,月底要盘点,别少了数。"临出发前,他还把自己的备用钥匙留在办公室,说:"要是有急事,打我电话,我随时能远程说清楚。"

婚礼结束后,老祝发给我一张红底婚纱照,照片里儿子儿媳笑得灿烂,他把照片压当成了壁纸,每次打开手机都要瞅上两眼。他跟我们说,这次总算没错过儿子的大事,婚礼上他握着话筒,话没说几句,眼眶倒先红了。可回来没两天,他又扎进了物料厂,趁着晴天盘点钢材,蹲在地上一笔一划记着数量,背影在料场的钢轨旁,显得格外厚实。

北京的冬天还在继续,凌晨的风依旧刺骨,但每次推开宿舍门,看到老祝的床铺要么空着,床上亮着他的头灯,要么传来他均匀的鼾声,我心里就觉得安稳。项目上有老祝这样的老员工,像立着一根定盘星,我们这些新来的年轻人,既能感受到工地的烟火气,也能学着怎么把一份工作干到骨子里。他那本记满物料的账本,刻着皱纹的笑脸,还有对家庭的愧疚与对工作的执着,都成了我刚踏入工程行业时,最生动也最温暖的榜样。

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。