关晓军

最近,我又重读了 《叶赛宁诗歌精逊。叶赛宁是19世纪末20世纪初俄罗斯伟大的田园派诗人。他出生于农民家庭,早期的诗作洋溢着浓郁的大自然气息,富有民歌情调,他善于表现那种 “无法表现”的田野和森林美景,表现他对故乡土地和天空的热爱,是俄罗斯独有的抒情诗人。高尔基曾这样赞叹,叶赛宁与其说是人,不如说是 “大自然专门为了写诗,为了表达那绵绵不绝的田野的忧郁,为了表达对世间所有动物的爱而创造的一个器官”。

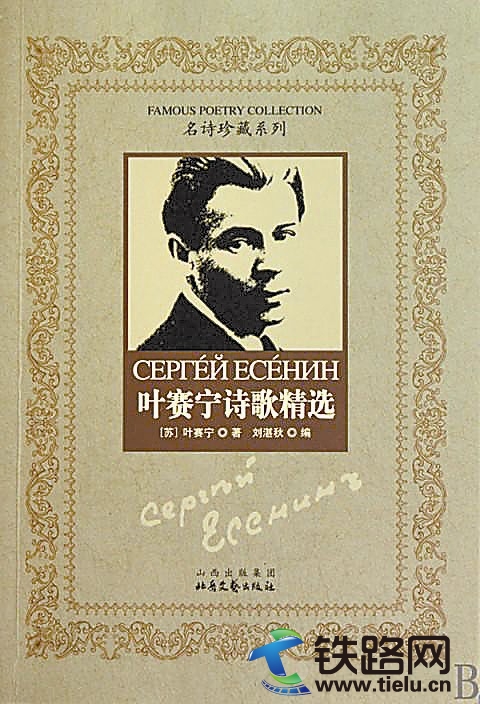

每当提起叶赛宁,我们眼前就会出现一个金色卷发、蓝眼睛的漂亮青年。他站在开满野花的辽阔草场上,迎着北方的带着苦艾气息的风,依傍着秀丽的白桦树,亲切温柔而又略带忧郁地注视着眼前的大自然。他的诗像一首首欢快明丽的歌、深沉爱恋的歌、彷徨期待的歌,像流不尽的小溪,像清丽的雨点,湿润了富饶而又贫瘠的俄罗斯土地。

在叶赛宁10年左右的创作生涯中,乡村生活是他写不尽的主题。我们只消看看他的抒情诗的开题,就仿佛看到了俄罗斯的农村生活和景色了。从他最早的 “已经是夜晚/露珠在荨麻上闪光/我站在路边/紧挨在柳树旁/朗朗的月光/正照在我家屋顶上/我听到远处传来夜莺的歌唱”(《已经是夜晚,露珠》); “朝霞在湖上织成鲜红的锦缎/雷鸟在松林中凄凄地哭泣/黄鹂藏在树洞里也在哭泣/只有我不哭泣,满心欢喜” (《朝霞在湖上织成鲜红的锦缎》);到他诀别世界前不久写的 “丛林,草原和遥远的他乡/月亮在每个角落洒上了银光/浇铸出来的铃铛/在寒风中哀号摇晃” (《丛林,草原和遥远的他乡》),这些都贯穿着为大自然讴歌的主旋律。尽管他诗歌的调子由明丽转为深沉,由欢快转为忧郁,但主题没有变,不变的是那绵绵不绝的对农村和大自然的眷恋。

俄罗斯另一位著名诗人郭罗杰兹基回忆初次见到叶赛宁时,写下了这样的文字: “他戴着乡村式的领巾,带来了一些诗。从第一行我就清楚了,什么样的欢乐进入了俄罗斯的诗歌。”这无疑是对叶赛宁的高度评价。

《我从来没有这般疲倦过》这首诗的结尾是这样的: “在遥远的春天我向它们呼叫/在蓝色的颤抖中,亲爱的小鸟/去告诉父老,说我已不再堕落/愿那风儿现在开始/拦腰拍打田腰上的裸麦。”写得多么深刻而又勇敢!这是新生,是前进的呼唤。

叶赛宁的诗是美的。它像小提琴奏出的如水的旋律,又像月夜里吹响的短笛,引人进入幽深的梦境,也像在蓝莹莹的天空下,太阳掀起的明丽而柔美的梦想。

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。