邓昆伦 王立武 殷万军 许家安 周金龙 杨卧龙

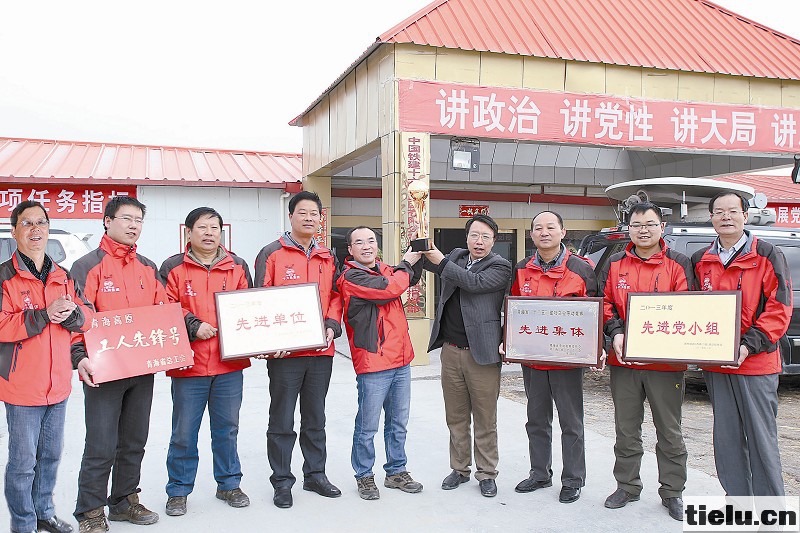

图一为指挥部班子成员捧着奖杯和奖牌。

图二为施工人员在庆祝新关角隧道贯通。

图三为冰天雪地中的新关角隧道进口。本版图片均由本报特约成海忠摄

2014年4月15日15时13分,经过近7年的艰苦奋战,由中国铁建十六局集团参建的青藏铁路西宁到格尔木二线 (简称西格二线)新关角隧道全隧贯通,一个制约青海、西藏两省区加快发展的铁路瓶颈得以突破。

新关角隧道平均海拔3600余米,设计时速160公里,全长32.645公里,为双线双洞。隧道开通后,列车由原来绕行变为穿行关角山,时间由2小时缩短为20分钟,西格二线年均货运量将从1900万吨增加到5000万吨。

“新关角隧道顺利贯通,证明我们不但是忠诚于企业的勇士,而且是为企业荣誉、为国家经济建设而战的英雄!我为集团有这么多英雄而感到无比骄傲!”看着参建员工们激动流泪、欢呼雀跃的场面,中铁十六局集团总经理助理兼新关角隧道工程指挥部指挥长孙胜臣也眼含热泪、感慨万千。

超强涌水、高寒缺氧、资金紧缺,是横亘在英雄们面前的三大难关关角,藏语意为 “登天的梯”。关角山平均海拔3800余米,高寒缺氧、人烟稀少,常冬无夏,年均气温为零下0.5摄氏度,极端最低气温达零下35.8摄氏度。它就像一座天然的屏风,横亘在天峻草原和柴达木盆地之间。位于青海省天峻县和乌兰县境内的新关角隧道就是修建在这 “天梯”上的地下长廊,堪称西格二线的咽喉,被专家评定为世界上目前在建的风险最高、水文地质最为复杂、施工难度最大的高海拔第一长隧道。中铁十六局集团承建的进口段 (17.136公里)分为6个斜井和1个正洞进口施工,有连续砂层段550米、岩溶发育段1000米、富水段22428米,19个断层带长达2782米。

超强涌水是这里最大的拦路虎。新关角隧道涌水量堪称中国铁路隧道建设史上最大的。2008年5月后,6个斜井先后大量涌水,全管段日涌水量最高可达32万立方米,正常日涌水量也有24万立方米,曾创下了一个斜井连续4个月每天排水量超过17万立方米的国内高原铁路隧道建设新纪录。

因为超强涌水,工程指挥部不但花费大量时间和精力四处寻找可靠的注浆止水专业队伍,还不得不高价采购使用了特殊的注浆止水高分子材料近200吨。

因为超强涌水,一个注浆止水循环短则数天、长则数月,使得隧道开挖费用成倍增加。施工人员进洞要穿雨衣带水作业,极易患上感冒,加上高原反应,一线施工人员平均每3个月就得更换一批。

因为超强涌水,隧道施工需要进行千米以上的反坡长距离连续抽水,指挥部不得不投入巨资购买格兰富水泵和大功率发电机,还专门成立了一支抽排水架子队。

因为超强涌水,抽排水费用从估测的1千万元增加到现在的3.5亿多元;安全防护投入成倍增加;工期被迫延长两年多,管理成本大大增加。

因为超强涌水,中国铁路总公司于2013年在新关角隧道进口段一侧增建了一座长8060米的泄水洞。

高寒缺氧是第二道难关。关角山一年四季都需要取暖,氧气含量仅为平原地区的50%至60%。职工在平原地区能轻松扛起50公斤的重物,到了新关角隧道却只能勉强拿动一半。如果没有增压装置,机械设备只能输出60%的功率,集团为此投入2.2亿元,购置了数百台 (套)先进机械设备。

指挥部还配置了价值140余万元的高压氧舱和制氧系统,在山里山外设立了两个医务室,定期对职工进行体检,让职工轮流下山到西宁休息。然而,长达7年的施工时间,还是让长期处于高寒缺氧环境中的建设者们身体或多或少受到了损害。

资金紧缺这道难关在一定意义上是由环境先天不足造成的,这让指挥部进退维谷。超强涌水、高寒缺氧,还有各种施工费用、安全生产费用以及人员工资、材料价格不断上涨,这些因素相互叠加,致使施工成本远远超出了2007年的中标金额,造成建设资金难以为继,正常施工举步维艰。

可是,一旦停工,已开凿的隧道顷刻间就会因斜井的分隔,成为4座地下水库和1条地下暗河,新关角隧道施工就会前功尽弃,国家和企业将因此蒙受巨大的经济损失。

在这个艰难时刻,中铁十六局集团讲政治、顾大局,想方设法筹措资金,投入近8亿元以维持正常施工。

团结和谐、坚强有力、管理有方,是指挥部班子攻坚克难的三大法宝作为全线头号重点难点工程,新关角隧道牵动着中铁十六局集团上上下下的心。2011年4月,集团组建了新关角隧道工程指挥部。一公司重新组建一项目部,二公司组建二项目部,负责5号斜井正洞施工;五公司组建三项目部,负责6号斜井正洞施工。 “兄弟连”联袂发动了一场又一场攻坚战。

为实现新关角隧道于2014年年底开通运营的目标,集团董事长、总经理孔令键要求工程指挥部树立信心、鼓足干劲、圆满完成施工任务。集团副总经理、总工程师马栋带领工作组狠抓基础管理工作,组织和指导现场积极开展科研活动,要求把新关角隧道建成一所大学校,培养出一批隧道施工骨干人才。指挥部班子坚强有力、团结和谐。他们尽其责、竭其智、展其长、成其事,创造了铁路施工奇迹。

孙胜臣:举重若轻抓关键

2010年1月,因为超强涌水、合同纠纷等原因,新关角隧道施工停滞不前。中铁十六局集团领导想到了时任集团一公司总经理的孙胜臣,关键时刻委以重任,让他兼任指挥长。此前,孙胜臣曾成功攻克了北京地铁国贸站近距离穿越桥下群桩的难题,把北京地铁建设中几乎算是难度最大的工程拿了下来。

一到指挥部,孙胜臣就夜以继日地超负荷工作,将20年的工作经验运用到施工现场。他整顿纪律,树正气、鼓干劲,推行工资绩效挂钩制度,提高员工待遇,激发了大家的工作热情。

“只有班子坚强有力,团队才能整体向好。团队好了,项目任务才能完成好。”班子成员年轻人多,孙胜臣要求他们能跑现场还要有思路,不断提高解决问题的能力。让孙胜臣欣慰的是,他的苦心没有白费,参建员工中先后走出了近50名管理人才。

“要以为企业负责任的态度、以追求企业效益最大化为目的,因势而变、严管善待,就能管好用好外部劳务队。”孙胜臣说。指挥部按照 “有效、有利、有力”的原则,以公平公正为前提,以现场施工成本为基础,建立架子队管理模式,重新签订合同,很快打开了施工局面。2013年,指挥部获得青藏铁路公司信用评价第二名。

刘海荣:勇于担当、善于克难

“项目要管好,在于管理者一要有担当,二要抓主要矛盾,三要公平公正,四要关心员工,五要善于把复杂问题简单化。”这些年来,常务副指挥长兼一项目部经理刘海荣头发掉了很多,脸颊上的 “高原红”日益明显,但项目管理水平确实有了很大的提高。“不少人都说我们傻,家属也曾劝我不要在高原干了。”刘海荣说,“可事情已经做到这个份儿上了,不能半途而废。作为共产党员、企业管理者,我们不但要承担家庭责任,而且要承担企业和社会责任。”刘海荣和班子成员把员工当成自己的兄弟姐妹看待,并向大家灌输一个理念:这是给自己干的,干好了就能提升自己。

刘海荣采取请进来、走出去、以会代训、导师带徒、现场交底等形式,举办了近20期专业培训班,对技术和管理人员进行系统培训,让大家懂标准、用标准、抓标准。他还带领技术干部积极开展技术攻关活动,先后攻克了长距离浅埋砂层段、高压富水段、长距离通风排烟、大水量长距离反坡排水等世界级施工难题。至今,他们已获得2项发明专利、4项实用新型专利,《高原高寒地区浅埋砂层隧道施工工法》获评国家级工法,《高原特长隧道不良地质段施工关键技术》获中国施工企业管理协会科学技术一等奖。

张希跃:关角山的 “老黄牛”

“当书记,吃苦在前没什么可说的。”指挥部党工委副书记兼一项目部党工委书记张希跃到青藏高原工作8年了。他在抓好党务工作、着力激发党员创先争优热情、稳定员工思想的同时,还负责协调地方关系。张希跃找到会说藏汉两种语言的当地人当翻译,经常走进藏族牧民的帐篷,与他们真诚沟通,赢得他们的理解和支持,营造了和谐的外部环境。

此外,食堂伙食他都要亲自布置落实。有人说: “你一个党工委书记管这么细干嘛?”张希跃回答: “我就怕大家吃不好啊。”

郭庆静:机械设备 “大管家”

2010年以来,指挥部物资设备总管理师兼一项目部常务副经理郭庆静负责电力保障和机械设备管理。他创造性地实现了双向供电、互为备用,彻底解决了施工电力不足的难题。他主持高压电进洞方案的设计,实现了8台至10台发电机并联发电,156台变压器同时运转没有出过问题。他说:“在高寒缺氧富水的长大隧道施工中,近千台 (套)机械设备没出过安全事故,这是让我最满意的一件事。”郭庆静主持编写了详细的维修保养指导手册,刻了培训光盘,司机通过培训后才能上岗。他还实施单机单车核算和“基本工资+出车补助”的管理办法,促使司机们自觉爱护设备、保持高出勤率,有力促进了施工生产。

姚荣幸:晒不黑的安全总监

“其实我晒黑了好多,可大家还是说我白,可能是皮肤好没办法。”指挥部安全总监姚荣幸不无调侃地说。在安全质量管理上,姚荣幸可谓严得出名。有一次,他发现5号斜井掌子面钢架背后有填塞杂物,当即下达了暂停施工的指令。当施工队要求复工时,他斩钉截铁地说: “不把杂物清除干净,就不能开工!”施工队只得按施工要求加以整改。

隧道淋雨地段用电是一大隐患。有一次,姚荣幸在西宁看到大楼顶上的射灯,突发灵感:如果在隧道内装上几盏射灯,是否可以确保洞内的用电安全?他购买了灯具在4号斜井试验,证明可行,有效解决了一大难题。

钱富林:新关角隧道的 “名人”

在隧道防排水施工时,指挥部总工程师钱富林积极推广应用热压硫化焊接工艺,带领技术人员现场实地操作,在集团QC活动中荣获二等奖。2013年6月,在刘海荣等人的指导下,钱富林用时半个多月绘出了新增泄水洞施工图纸,又编制了施工组织设计、泄水洞开口方案等,为7月初开工创造了条件。他们还综合考虑,优化设计,缩短工期两个月。

杨志文:5号斜井的 “领头羊”

2011年4月,杨志文出任指挥部副指挥长兼二项目部经理。杨志文经常进行方案比选、材料与物资核算、机械设备整合、单机消耗分析、人力资源优化调整、财务成本核定等工作,通过查缺堵漏,使成本控制始终处于良好状态。他坚信光爆是效益之源,支护是安全之本,防水是工程之根,以如履薄冰、如临深渊的态度,正确处理进度和安全、质量和效益的关系,使施工进度平稳推进,安全质量有序可控。

贡向阳:6号斜井的一面旗帜

“环境很艰苦,我必须做出榜样。”三项目部经理兼党工委书记贡向阳经验丰富。只要不跑外围事务,他就会盯在现场。食堂也成了项目部班子成员碰头议事的地方。一上餐桌,他们就相互了解施工情况,共同探讨如何解决施工难题。参建员工高原反应多,贡向阳安排医生加强预防。凡遇上员工过生日,他就组织大家一起庆祝。曾经有一些年轻人想打退堂鼓,贡向阳一有空就找他们谈心,以亲和力和无微不至的关心来凝聚人心。2013年11月,铁路总公司质监站把6号斜井正洞帷幕注浆施工定为样板工程,青海省水利厅相关人员到现场观摩。

吃苦奉献、顽强拼搏、群策群力,是新关角隧道英雄团队的三大特色人民是历史的创造者,群众是真正的英雄。在指挥部和各项目部班子成员的团结带领下,中铁十六局集团全体参建员工发扬挑战极限、勇创一流的青藏铁路精神,铸就一座丰碑。毛祥周:新关角隧道的 “代言人”

2011年,毛祥周的事迹感动了中央电视台后,他就成了新关角隧道的 “代言人”,多次被新闻媒体采访。“我参加工作39年,有20年在青藏高原。新关角隧道建成后,青藏铁路也算是我这辈子唯一一条从头到尾参与施工的铁路了!”2008年年初再上关角山的毛祥周,先任指挥部综合办公室主任,后任一项目部副经理。他天天跑现场、进隧道,一年就磨坏了3双雨鞋。他负责的2号斜井2012年被青藏公司评为 “先进工区”。

汤长旺:指挥部的 “治水将军”

在新关角隧道,一项目部4号斜井工区长汤长旺是与超强涌水打交道最多的人员之一。2008年7月28日至9月23日,4号斜井两侧拱脚处形成两条“水帘洞”,导致淹井2次。汤长旺带领员工奋战两天两夜,终于将涌水稳住。在水抽完后,他多次实施超前帷幕注浆及径向注浆,取得显著效果。2009年7月5日,4号斜井掌子面放炮后,底板突发涌水,每天涌水量达17万立方米,淹井长度达650米。汤长旺等人研究确定了增建临时泵站、增加抽水设备、增设抽水管路的抽排水方案,同时采用空油桶做浮船的方案,低价高效地解决了抽水设备往前移动的难题。抽完水后,他整整瘦了6公斤。罗文兵: “到哪里都是最优秀的”

在新关角隧道,一项目部2号斜井工区长罗文兵的名号很响。他和他的团队处处争优,处处领先。2011年4月前,罗文兵负责的6号斜井是新关角隧道的标杆工地。转到2号斜井工区任工区长后,也就一两个月的时间,他就把2号斜井整顿得井井有条。2号斜井工区被指挥部评为 “劳动竞赛先进单位”。

徐会华:抽水止水 “急先锋”

全长1670米、有 “水帘洞”之称的3号斜井工区是新关角隧道涌水量最大的工区之一。一项目部3号斜井工区长徐会华一共经历了4次淹井,其中一次连续抽水时间达两个月。徐会华组织对抽水设备进行全面升级,增加抽水动力,解决了排水难的问题。2010年年底,主洞3个掌子面同时出水。徐会华组建了注浆止水架子队,注浆推进长度400多米,大大加快了隧道掘进速度,节省了施工费用。

梁建民:敢闯敢干助成长

从基层技术员到1号斜井工区长,在一项目部的4年里,梁建民一步一个脚印、一年一个台阶。1号斜井每个角落都有他洒下的汗水和留下的身影。为了保证施工安全质量,梁建民每天都要徒步往返洞内几个来回,所有的工序都亲自操作示范。他白天盯在现场,晚上还要进洞加班,常常半夜才回来。在他们的努力下,1号斜井正洞打响了新关角隧道贯通的第一枪。

尾声恪尽职守的钟灵,率先完成施工任务的年轻分公司经理袁超,精打细算的曹程,用责任激扬青春的付建振、周国友,机械队的 “守护神”王少明、李子强,善于管理的拌和站站长汪凤灵,志在关角的好男儿郝海友、李国荣,晕倒在抢险现场的杨亚兵,天天跑现场抓安全的李立沙,常跑工地的“女汉子”刘婧娴,高山作证歌青春的李海飞,5号斜井 “暖心人”张利波,临危受命的范永强,舍身忘我的郭海雄,高原建新功的老兵郭天亮……

在新关角隧道近7年的施工中,集团参建员工上上下下数万人,每个人都有着一段感人的故事。

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。