■本报 胡艳波 刘一嬴 本报 陈 熙

图一:6245次列车穿越林海雪原。

图二:列车工作人员和旅客在古莲站合影。

图三:一名小旅客在父亲的帮助下画出这趟列车。

图四:列车工作人员帮助旅客在乘降所下车。

图五:列车工作人员为旅客提供报刊。

图六:列车工作人员在对行李进行安检。

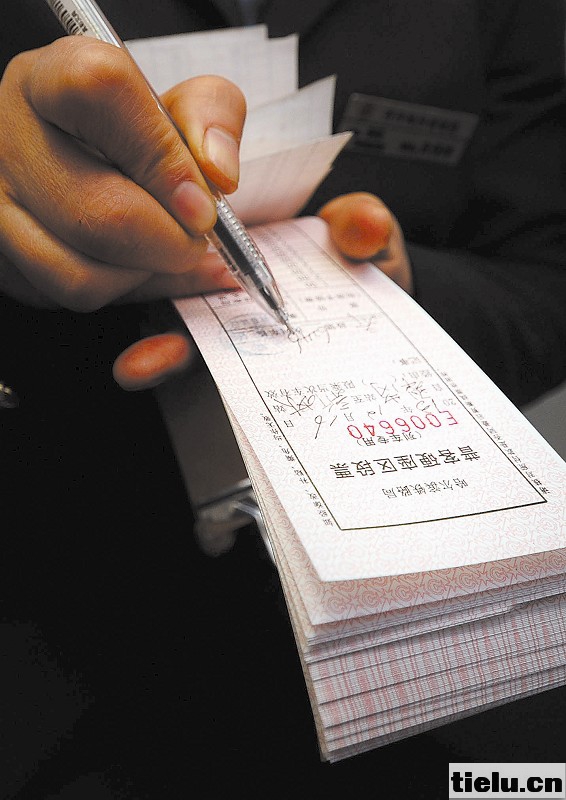

图七:列车工作人员到车厢内为旅客补票。

图八:列车工作人员清点行李车里的货物。

图九:列车工作人员正在向炉膛内添煤。

图十:列车工作人员在列车出发前认真检查车上的药品和医疗器械。

图十一:每节车厢的乘务员都拿着区段票,为随时乘降的旅客补票。

图十二:6245次列车穿过白雪覆盖的林区。

本版图片均由本报刘一嬴摄

在中国 “雄鸡”版图的 “鸡冠”上,运行着一趟 “绿皮车”。它从北纬45度的 “鹤城”齐齐哈尔出发,一路穿越林海雪原,北上经北纬52度的 “神州北极”漠河,最终抵达我国路网北端的车站——古莲站。这趟列车被林区百姓亲切地称为 “铁路公交”。它就是齐齐哈尔客运段担当值乘任务的6245次列车。

打开外面世界的窗口墨绿色的6245次列车宛如一条长龙,在大兴安岭深处蜿蜒前行。车窗外,白雪皑皑,白桦林、樟子松林缓缓闪过。这趟列车单程走行923公里,运行时间为21小时53分钟,沿途经停80多个车站和乘降所,平均每16分钟迎来一次旅客乘降。对于大山深处的百姓来说,列车给他们的生活带来了许多便利:百姓出行乘这趟列车,孩子上学乘这趟列车,病患求医乘这趟列车……山里人乘坐这趟列车走出大山,了解外面的世界,感受着幸福生活。每到新年,列车的行李车里装满鱼、肉等货物,这些都是山里人期盼的年货。

这趟列车的沿途设有很多小站和乘降所。一路上,6245次列车的补票员忙着给在小站或乘降所上车的旅客补票。各节车厢的乘务员也随身携带着1元、2元的区段票为随时乘降的旅客补票,如同公交车的售票员。

在一个没有站台的乘降所,列车停了下来。虽然只有一名旅客下车,但列车工作人员仍然非常认真地组织乘降。线路两边是厚厚的积雪,工作人员一脚下去没到小腿,再上车的时候,鞋里就盛满了雪水。

“没有这趟车,林区百姓就走不出大山。”列车长吕冬玲说, “哪怕只有一名旅客,我们也要做好列车乘降工作。”

营造高寒禁区的春天高寒禁区,是人们对大兴安岭恶劣气候的描绘。大雪刚过,大兴安岭最低气温跌至零下35摄氏度,而6245次列车内的温度却始终保持在16摄氏度以上。在6245次列车上,座位旁边的窗户和天棚的通风窗等漏风的地方都被列车工作人员用胶带封上了。在车厢的门口,他们还铺上了防寒垫,以免冷风从车门下的缝隙进入车厢。

“让旅客上了车,就像回家上了炕。”这趟列车的工作人员总结了一套 “勤添煤、勤检查水位、勤清理火床、勤保证循环”的 “四勤”锅炉焚火法。乘务员添完煤,又向炉子下方的槽里加了水,等到锅炉温度接近90摄氏度的时候,再操控循环杆,将热量传递到车厢内。

即将退休的供水员都福军刚刚调入这个班组。他每次把茶炉内的开水灌到1米多高的送水桶内,用小车推着,再灌到每节车厢的大水壶里。每走一趟他都会大汗淋漓。旅客劝他休息一会儿,他憨厚地笑着说: “数九寒天让旅客喝上热水,值!”

在这趟列车的 《旅客留言簿》上,旅客这样评价这趟 “绿皮车”的服务: “一杯开水暖人心,温馨服务表真情。车外冰霜车内暖,绿皮老车写新篇。”

共筑北疆列车的梦想自1973年开行以来,6245次列车已经运行了40多个年头。40多年来,列车工作人员换了好几批,但奉献的精神却从来没有变。列车长吕冬玲27岁时就来到6245次列车。43岁的她也曾动过去 “红皮车” “蓝皮车”工作的念头,但她最终还是把根扎在了这里。她说: “我钟爱这一抹绿色。只要林区百姓需要,我愿意永驻这个 ‘家’。”列车终于到达了古莲站。听说列车工作人员要集体合影,几名旅客凑了过来: “照 ‘全家福’,别把我们落下。”这些林区里纯朴的百姓早已经与列车工作人员成为了好朋友。他们说: “火车慢,人心热,走一路,暖一路。”7年旅客零投诉的刘连代调到了别的班组,可旅客仍然会时时唤起他的名字“连代哥”。乘务员谷金才人称 “老谷头”,前年已经退休的他,在去年春运时又回来帮忙。旅客们热情地拉着他的手问个不停。

多少次,林区患重病的旅客在列车工作人员的精心照料下,奔赴市里的医院,得到了及时救治。多少次,林区职工委托列车工作人员帮忙照顾单独出行的孩子或老人,列车工作人员视这些重点旅客如家人,无微不至地照顾他们。这趟列车没有餐车,列车工作人员吃的都是沿途车站送上来的盒饭。有时,他们还会把盒饭让给生病的旅客吃,自己吃个面包,或者泡上一碗面。

亲如一家,共建和谐,穿越林海雪原的 “铁路公交”将承载着林区百姓的希望和梦想,继续前行。

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。