施工回来后等待他们的是热腾腾的凌晨2点,连打鸣儿的公鸡都没睡醒,邢海生和他的同事却已经起了床,开始了他一天紧张而又忙碌的生活。

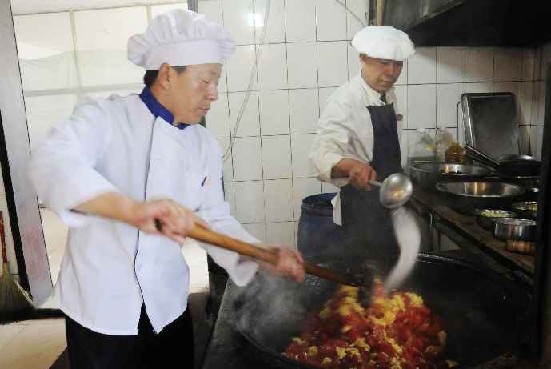

多年的厨师生活让邢海生把大勺用的炉火纯青

施工人员看到香喷喷的饭菜乐得合不拢嘴

呼和浩特铁路局呼和工务机械段承担着呼铁局管内和其他地区的大型线路整治维修任务,一年有10个月都在外奔波,被工人们称为铁道线上的蒲公英。“民以食为天”,为了保障施工人员每天都能吃上热乎饭,呼铁局专门为每个车间配置了一个“移动灶”,而呼和工务机械段换轨一车间的“灶王爷”就是邢海生。邢海生所在的食堂有三名厨师,他是炊事班长,长期东北西跑的施工生活,赋予了厨师这个工作新的含义。

邢海生在用大型锅铲做炒鸡蛋

几间平房,几个砖垒起的土灶,就是邢海生的战场。野外施工让他们到现在还是生火造饭,一顿饭下满屋子都是油烟。今天的早饭是稀粥、馒头、小菜。他们熬粥的熬粥、蒸馒头的蒸馒头,分工明确,不一会儿就把香喷喷的早餐做好了。由于他们要给150多号人做早饭,一锅做不下只能分批次吃饭。所有职工必须在4点30全部吃完饭,前往施工地点,2个多小时他们忙得不亦乐乎。职工们走了,他们还要打扫卫生。为了买到最新鲜的菜他们从6点就出发去买菜,因为单位的汽车都去了工地,邢师傅只好徒步走到6公里外的市区菜市场买菜。虽然条件艰苦了点,但刑师傅的工作并没有因此而降低标准,走进他们的“食堂”,简陋的土坯房里,整洁干净,净菜间和灶台和摆着“生案”和“熟案”分开,中午11点钟,工人们陆续从工地回来,热腾腾地烩菜和肘子肉已经准备好了,整个一个中午,邢海生他们就要不停地忙着为每一批回来的职工反复热菜,添饭,等最后一批工人吃完饭已经是下午两点了。长期的施工生活,已经使黑夜和白天的界限已变得模糊,刑师傅说,所有施工人员每隔几天就要调整一次生物钟,有时白天做饭,有时半夜吃饭。“吃不进去也要吃!否则就没有力气干活。”正如邢师傅所说,在这里吃饭已不是一种需要,而是一种任务。

邢海生仔细为菜肴调味

职工施工回来后等待他们的是热腾腾的肘子肉

作为铁道线上的“蒲公英”,大修人的生活就是哪里施工去哪里。常年不停地奔波,最让人头疼的就是做饭。伙食最重要的就是稳定的采购渠道和固定的厨房,但不停地“搬家”让这两个基本条件都保障不了。如何提前找到卫生、安全的食品采购渠道,成了邢海生最大的心病。每到施工队伍要向其他地方转移的时候,邢海生就会提前一周去下一个地点“踩点”,没有汽车,就只能靠双脚走遍所有的大型菜市场,行菜价、看菜色、查证件。“每到这个时候是最忙的。”邢海生说,当地的食堂不能断火,那边的食堂要同时建起来,确保施工队一到当地就能吃上热乎饭。两地做饭、食堂搬家、建立新食堂,都靠三个人来完成。“每次搬家都要带上几十件大小物件,为此我们特地订做了几个带柜子的铁床,一个解放车就搬过去了。”邢海生面临的第二大难题就是食堂地点不固定。记得2012年在包头施工期间,施工队住在了附近的一个旧货厂里面。面对一个空荡荡的二层毛坯房,邢海生犯起了愁,没有自来水,只能去外面打水;没有下水系统,所有生活废水都要职工自己挑出去倒掉。即使这样,职工们的伙食还是又准时有可口。

午饭有五六个菜和两种主食供职工选择

为职工们准备的餐料就有好几大盆

邢海生为数百号职工职工蒸馒头

当被问起工作这么忙家里有没有怨言时,邢海生说,“我儿子明年就毕业了,学的是电气自动化专业,毕业以后还是想来铁路。铁路的工作虽然苦了点儿,但这儿的人朴实、老实,把自己的孩子交给这里我们心里踏实。”这就是终日与铁轨为伍的人们的别样生活,在艰苦中执着,在荒野里奉献,在平凡中谱写别样的人生。(摄影 纪恩泉)

施工十分辛苦,这里的肘子都有两个拳头大

为爱吃莜面的职工们打饭

为了满足职工的不同口味邢海生特地变着花样为职工做饭,今天的饭是莜面

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。