火炎

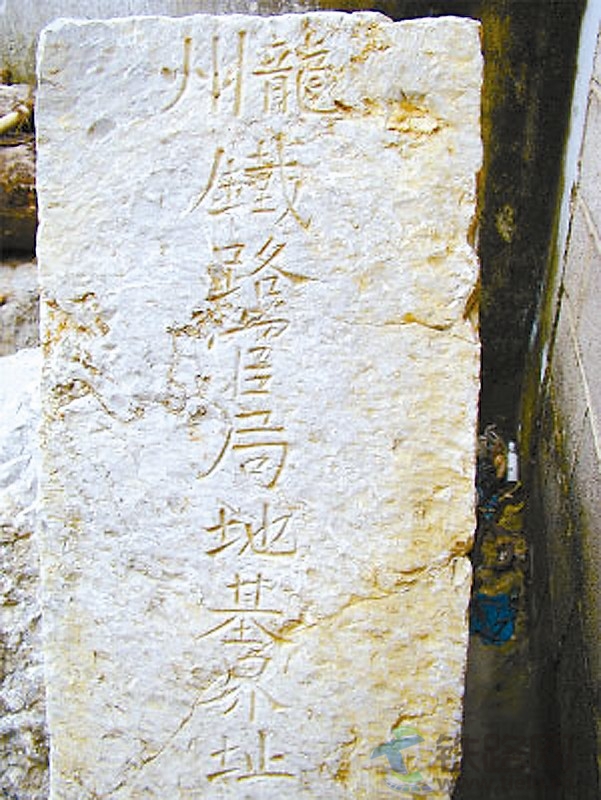

图一为字迹依然清晰的龙州铁路官局地基界址碑。

图二为法国驻龙州领事馆旧址。路遥供图

火车站是个留存记忆的地方,因为火车让人们从这里离去或归来。

龙州也曾有过火车站,但除了渐行渐远的历史,却从来没有通过火车。

龙州县位于广西壮族自治区西南部,县域西北与越南高平省接壤,是个有着2000多年历史的边陲古城。在县城利民街口,一座法式门楼在夏季的斜阳下显得格外醒目,大门一侧悬挂的白底黑字 “法国驻龙州领事馆旧址”的牌子令人不禁浮想联翩。这里就是当年的龙州火车站。

穿过门楼走进院子,时空的穿越感油然而生。修剪整齐的热带灌木、绿草如茵的草坪与米黄色的法式建筑在蓝天白云的映衬下,呈现出一股欧陆风情。主楼前立着两块石碑,其中 “法国驻龙州领事馆旧址简介”的碑文中记载了这里曾经是龙州火车站的历史。

法式建筑的主楼前面有棵一抱多粗的大树,看上去古老而怪异。当地文物保护部门的负责人介绍说,这是棵不多见的 “树中树”,下半截是樟树,上半截是榕树,互生共存,枝繁叶茂。历史常常有惊人的相似之处,在这里,这棵树与历史惊人的相似,暗示着火车站与领事馆的某种内在联系,而正是这种联系带有一种不可言状的悲剧色彩。

楼房里有陈列室。步入楼门,通向二楼的旋转楼梯采用当地的蚬木制成,坚实古朴且有情趣。登上二楼,宽阔的走廊,半圆形的拱门和被拱门截取的风景,法式的壁炉和老旧的百叶门窗让人仿佛置身于巴黎。这里原本是火车站,怎么又变成领事馆了呢?

“镇南关大捷”震惊了巴黎,法国茹费理内阁在朝野一片强烈的谴责声中倒台。新成立的内阁自知在战场上难以战胜中国,决定速办和议。清政府也认为这是求和的好机会,就任命李鸿章为全权代表,并派专人于1885年4月在巴黎与法国签订停战协定。1885年6月9日,李鸿章与法国公使在天津签订 《中法会订越南条约》(史称 《中法新约》)。条约规定,清政府承认越南为法国的附属国;中越边界开埠通商;法国在龙州设立领事馆;清政府任用法国人修筑铁路等。《中法新约》第七款称,法国在越南北圻一带 (河内以北与中国毗邻的地区)修筑铁路,并协同清政府修建龙州至镇南关铁路。随后双方派员勘测线路,确定以龙州江南为起点,经鸭水滩、凭祥至镇南关,全线总长122公里,由法商费务林公司承建,铁路性质为中法合资,建成后法方代理经营。法国人1896年至1898年先后成立龙州铁路官局,建成龙州火车站、货仓和江边起货码头以及镇南关外贸货栈。随后,费务林公司与中方龙州铁路督办署续订合同,规定铁路为窄轨。此合同奏请清政府后未获允准,清政府坚持铁路必须用宽轨,几经谈判,双方互不相让,铁路遂告停办。

轨距对法国何以如此重要,以至于达不到目的,竟然放弃了谋划多年的筑路方案?原来,轨距并非单纯的技术问题。当年,法国在越南修筑的都是窄轨铁路,如果龙州铁路也采用窄轨,就可与越南铁路连成一体。这样,法国便可掌控中越边界的交通,获得铁路区域的一系列经济特权乃至行政和司法特权。1895年,法国强迫清政府修建龙州至镇南关铁路,并与越南河内等地区的铁路相接。修建铁路由清政府拨款,建造工程由法国费务林公司承包,广西提督苏元春任铁路督办。合同未订立之前,费务林公司就迫不及待先建了龙州火车站。订立合同后,法方规定如废除合同,清政府必须偿还50万两银子给费务林公司。

1898年,由于轨距宽窄问题,双方协商无果,铁路停建。清政府出于国防考虑,认为窄轨利于法国长驱直入,危及国土安全,因而主张用宽轨。法方费务林公司本打算利用修建龙州铁路推销其老旧设备,如用宽轨,则原有车厢和机车都不可用,无利可图。铁路停建后,法方向苏元春索赔,并以此为由占据了已建成的火车站,法国领事馆随即由龙州娄园角迁至已遭废弃的火车站。

二楼的陈列室没有任何陈设,除了墙上的一些黑白图片,显得空荡荡的。大厅迎面墙壁上有两张历史人物照片,一张是当时的广西提督苏元春,另一张是第二任法国驻龙州领事方素雅。

1885年,苏元春随清末著名将领冯子材在镇南关大败法军。中法战争结束后,越南沦为法国殖民地。与强国为邻,清政府有如芒刺在背,遂命广西提督苏元春兼任广西边防督办。为了便于军事调度,苏元春奉命将广西提督府从柳州移至边关龙州,修筑了龙州城,并建成两个提督行署——龙州城西北的小连城 (又名 “小垒城”)和凭祥东郊的大连城,使之成为广西边防军事指挥中心。

对龙州历史颇有研究的当地人黄德尤先生还讲述了一个与龙州铁路历史相关的有趣故事:龙州铁路还在谈判过程中,法国人已迫不及待地将铁轨由水路运到了龙州码头。后来,铁路修不成了,这些弃用的铁轨就被当地铁匠做成了菜刀。

晚清政府在修建龙州铁路的外交博弈中之所以能够以强硬的态度迫使法国方面最终放弃, “镇南关大捷”所发挥的潜在作用不容低估。

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。