在重庆这座“8D魔幻之城”的地下,一条条钢铁巨龙正悄然生长。中国铁建重庆轨道交通15号线16标项目部的青年员工们,就是这群“巨龙”的铸造者。他们以理想为灯,在幽暗的隧道里照亮前行之路;以信念为盾,在复杂的施工难题前突破重围;以奋斗为笔,在轨道交通建设的画卷上书写青春华章。

理想,是他们扎根工地的“定盘星”。23岁的工程师谢承稳,大学毕业时放弃了一线城市设计院的招聘,主动申请来到16标项目部。“重庆的轨道交通建设,能让更多人出行更便捷,这比坐在办公室画图纸更有意义。”初到工地时,潮湿的隧道、轰鸣的机械、昼夜颠倒的施工节奏,曾让他一度迷茫。但每当看到施工图纸上的线路逐渐变成现实,想到未来市民乘坐地铁时的便捷,他就重新燃起斗志。为了精准把控隧道开挖的精度,他带着测量仪器,在隧道里一待就是十几个小时,反复核对数据,确保每一次挖掘都“毫厘不差”。在他看来,理想不是遥不可及的口号,而是融入每一次测量、每一次检查、每一次调试中的坚持。

谢承稳(右)在精心进行导线复测(杜晓言摄)

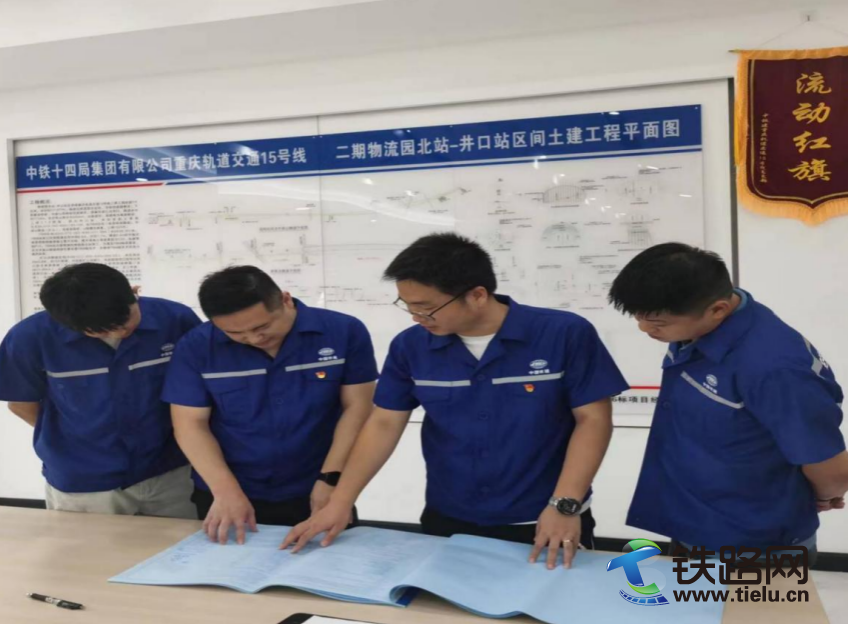

信念,是他们攻克难题的“冲锋号”。16标项目施工区域地质复杂,不仅有坚硬的岩层,还存在富水地层,隧道开挖过程中极易出现涌水、坍塌等风险。面对这一“拦路虎”,项目部的青年技术团队主动请缨,成立了攻坚小组。组长李文庆带领团队查阅了上百份地质资料,多次召开研讨会,尝试了多种施工方案。在一次隧道开挖中,突然出现了大规模涌水,水位不断上升,情况危急。李文庆沉着冷静,一边组织人员撤离危险区域,一边带领技术骨干制定堵水方案。他们穿着雨衣,站在齐腰深的水里,扛着沙袋封堵水流,连续奋战了6个小时,终于成功控制住了涌水。“只要信念不垮,就没有解决不了的难题。”李文庆的这句话,成了团队成员共同的信念。正是凭着这份坚定的信念,他们先后攻克了富水地层隧道开挖、高风险岩溶段施工等多个技术难题,为项目的顺利推进扫清了障碍。

李文庆(右2)与技术骨干在研究攻克技术难题方案(杜晓言摄)

奋斗,是他们书写未来的“调色盘”。在16标项目部,“白加黑”“五加二”是青年员工们的工作常态。技术员张有江负责项目的质量检测工作,每天天不亮就来到工地,对钢筋、混凝土等建筑材料进行抽样检测,确保每一批材料都符合标准。晚上,他还要整理检测数据,撰写报告,常常忙到深夜。“质量是工程的生命,一丝一毫都不能马虎。”为了保证工程质量,他放弃了无数个与家人团聚的机会,把时间和精力都投入到工作中。在他和同事们的努力下,16标项目多次在质量抽检中获得好评。除了日常工作,青年员工们还利用业余时间学习新技术、新知识,积极参与技能培训和技术创新。他们研发的“隧道开挖智能监测系统”,实现了对施工过程的实时监控,大大提高了施工效率和安全性。

这群青年员工,用理想、信念和奋斗,在重庆轨道交通建设的战场上绽放着青春的光芒。他们或许没有惊天动地的壮举,但却在平凡的岗位上,用一点一滴的付出,为城市的发展贡献着自己的力量。当重庆轨道交通15号线建成通车的那一天,当市民们乘坐着平稳舒适的地铁穿梭于城市之间时,人们或许不会记得这些青年的名字,但他们的汗水和付出,早已融入了这条钢铁巨龙的每一寸钢轨,成为了城市发展史上最动人的青春注脚。

青春的意义,不在于安逸的享受,而在于拼搏的价值。中国铁建重庆轨道交通15号线16标项目部的青年员工们,用实际行动诠释了新时代青年的责任与担当。他们在钢轨上书写的青春故事,不仅照亮了重庆的地下交通网络,更照亮了无数青年追逐梦想、奉献社会的前行之路。

(林赤喜)

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。